(présentation, traduction et commentaires par Diégo Mané le 25 octobre 2011)

C’est le titre de la superbe et exhaustive trilogie de José Luis Arcon dont je vous ai déjà parlé. Certes, je m’avance un peu car je n’ai pas encore reçu le troisième tome, mais j’ai les deux autres, et comme j’ai beaucoup échangé avec l’auteur pour améliorer mes propres ordres de bataille relatifs (parmi mes plus beaux), je ne crains pas de vous annoncer un travail d’une qualité comme on en voit peu.

Dès que reçu je vous en parlerai davantage, mais en attendant, pour vous mettre en appétit, je vais vous traduire un interview de l’auteur, paru dans la presse locale et relayé par le bulletin de l”Asociacion Napoleonica Valenciana” que je reçois régulièrement et à laquelle appartient le célèbre groupe de reconstitution du “Regimiento de Valencia“, dont vous connaissez peut-être le créateur, Joaquin Blasco, ci-dessous en capitaine de 1808 avec quelques-uns de ses braves.

Le capitaine est plus vrai que nature, le vétéran est bien aussi, mais celui qui le fait autant que son capitaine c’est sans conteste le sapeur. Ces braves gens (ou du moins leurs modèles historiques) étaient présents à la bataille de Sagunto le 25 octobre 1811, forts de 1.053 hommes en deux bataillons comptant à la division Miranda, l’une des plus belles de l’armée de Blake, bien que composée de recrues d’un an au plus de présence sous les armes. Elle attaquera la première !

Pour en savoir plus sur cette sympathique et admirable association composez sur le web :

valencia1808.com

et vous accèderez à de multiples groupes de reconstitutions, pas du tout limités à la période napoléonienne malgré le titre, bien qu'elle soit solidement représentée. Moi, en Histoire j'aime tout, et là, franchement, c'est tout du bon, alors pourquoi s'en priver ?

Presse : “ Diario Levante”, 16 Octobre 2011

Histoire : “Les traces de Napoléon”

La bataille de Sagonte, qui célèbre son bicentenaire, fut le préliminaire de l’invasion de Valence, que l’on taxa de “lâche reddition”, mais “il aurait été stupide de résister à feu et à sang deux ou trois jours pour finir par se rendre de faim” signale l’historien Arcon.

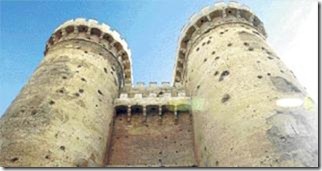

En octobre 1811, voici 200 ans, Sagonte vivait la bataille cruciale de la Guerre d’Indépendance dans le Royaume de Valence. Après 34 jours de siège par les troupes françaises envoyées par Napoléon, la capitale du Morvedre tombait aux mains de l’ennemi et livrait Valence à l’occupation. Les tours bombardées de Quart, la démolition du palais Royal et les dégâts toujours visibles des châteaux de Sagonte et d’Oropesa sont les témoins de cette guerre contre les Français.

Sur les Tours de Quart de Valence on compte encore aujourd’hui 132 impacts

de boulets et plus de mille de projectiles de fusils de la Guerre d’Independance.

Article de PACO CERDÀ VALENCIA

L’Histoire raconte que Valence tomba aux mains des Français le 9 janvier 1812 et que, cinq jours plus tard, entrait dans la cité le nouveau seigneur et maître de la capitale: le maréchal Suchet, nommé duc d’Albuféra par Napoléon. Mais le sort du Royaume de Valence était décidé depuis le mois d’octobre précédent, voici deux cents ans. Et les dés se jetèrent à Sagonte.

La capitale du Morvedre, qui 2029 ans plus tôt avait résisté aux Carthaginois d’Annibal Barca, commença à être assiégée par les aigles impériales de Napoléon le 23 septembre 1811. Mais cela n’était pas seulement une bataille pour Sagonte. Les Français y plantaient leurs crocs pour arracher tout le Royaume de Valence.

Comme explique l’historien José Luis Arcon, qui présenta hier le troisième tome de “Sagunto, la batalla por Valencia”, “Valence était indéfendable. Elle n’avait ni vivres ni soldats pour supporter un siège. Les défenses de la capitale permettaient seulement d’éviter un coup de main ou une action de courte durée comme celle que tenta sans succès le maréchal Moncey en 1808. Mais elle était hors d’état de supporter un siège en règle.”

De ce fait, continue-t-il, “le seul moyen d’éviter la chute de Valence était d’empêcher l’arrivée des canons de siège. Et pour ce faire, de soutenir Sagonte, parce-que les chemins royaux d’Aragon et de Catalogne passent par Sagonte. Tant qu’il y aurait là-bas des canons espagnols, les canons français ne pourraient passer par la route pour arriver à Valence. Ainsi, tant que résisterait Sagonte, Valence était en sécurité. Mais quand tomberait Sagonte, et l’artillerie française pouvant arriver sous les murs de Valence, la capitale du Royaume serait perdue. Il n’y avait pas moyen de soutenir un siège normal avec artillerie lourde, munitions suffisantes et troupes du génie”, explique l’historien. Après 34 jours de siège, Sagonte tomba le 25 octobre 1811, jour de la déroute espagnole à la sanglante bataille livrée entre Sagonte et Puçol. Entre autres raisons, souligne Arcon, “parce-que la marine britannique ne contribua pas à couper les communications entre la Catalogne et Valence, ce qui aurait bloqué le passage à l’artillerie française”.

Sagonte tombée, les Français mirent le siège devant Valence au début décembre. Et après deux jours de bombardements et destructions en janvier, Valence se rendit. Il n’y eut pas de défense numantine ou sagontine de Valence -précise Arcon- parce-que l’on préféra capituler et éviter à la population les horreurs qu’avaient souffertes Tarragone ou Sarragosse. Pour éviter les saccages, assassinats et viols, on ne lutta pas. A cette époque on parla de “lâche reddition de Valence”. Mais il aurait été stupide de résister à feu et à sang deux ou trois jours pour finir par se rendre de faim. On ne pouvait pas faire plus”.

Vestiges physiques de la bataille

Aujourd’hui encore peuvent s’apprécier des vestiges physiques et des traces de ce passage des Français: les tours bombardées de Quart, dont les marques de boulets s’attribuent seulement aux Français de 1808; le Palais Royal de Valence, détruit; la statue de Palleter qui remémore le héros populaire de 1808; les dégâts sur le château d’Oropesa, qui est presque dans le même état que lorsque se termina la guerre; les meurtrières ouvertes par le bataillon de chasseurs volontaires dans les “tapias” (?) de la Cartuja (Chartreuse) pour attaquer les Français; l’antique pont de pierre du Barranco (Ravin) del Picador situé peu avant d’arriver à Puçol, où se déroula, selon un général français “une des plus belles charges de la Guerre d’Espagne”; la colline près de Puçol où se confrontèrent les deux armées et où se décida le résultat de la bataille en faveur des Français.

“Nous pourrions faire un guide touristique napoléonien du bicentenaire”, conclut José Luis Arcon. Mais pas seulement des traces de guerre et de destruction. Il reste aussi des traces d’urbanisme estampillées France, les jardins del Real et de la Glorieta de Valence, ainsi que les premiers trottoirs et les premières tentatives d’éclairage public, ajoute l’éditeur et historien. Parce-que les Valencians -souligne Arcon-, ont eu la chance que ce soit le maréchal Suchet qui leur soit échu en partage comme conquérant”. Suchet, dit-il, fut “plus rationnel et intelligent” que les maréchaux français d’autres zones, car “il sut qu’en appliquant la justice sociale la région se pacifierait plus vite que par la manière forte. Par exemple: une de ses premières décisions fut de reconnaître toutes les pensions de veuves, invalides et orphelins, et de les payer aussitôt. Il savait que si les couches les plus défavorisées s’accommodaient de l’occupation, il se généraliserait un climat de paix fondamental”.

Le maréchal Suchet, duc d’Albuféra (1772-1826)

Il en fut ainsi: la paix arriva au territoire valencian bien avant qu’au reste des régions espagnoles. “Ce fut une domination raisonnable et même indolore”, insiste Arcon. Le 5 juillet 1813, par suite de la déroute de la Grande Armée en Russie et éperonnés par le triomphe espagnol de Vitoria, les Français abandonnaient Valence. Mais la trace de leur occupation, initiée voici maintenant 200 ans, demeure ineffaçable.

Fin de l'article. Alors pas grand chose à redire, sauf peut-être que le "triomphe espagnol de Vitoria", s'il correspond bien à un désastre pour les Français, ces derniers le reçurent plutôt des Britanniques que des Ibères (qui nous en ont infligé d'autres), mais bien évidemment cela ne change rien au résultat !

En revanche, la reconnaissance des bienfaits apportés par l'occupant, en l'occurrence français, est si rare et si à contre-courant de notre "repentance nationale" que, sans rien renier de l'inévitable côté négatif de toute invasion -et la prise de Tarragone est un sommet dans l'horreur du genre- voir mettre en balance par un auteur espagnol l'humanité et l'intelligence déployées par Suchet à Valence sont de sa part des preuves de maturité historique qu'il convenait de signaler. Le fait que ces preuves nous viennent d'outre-Pyrénées ne leur donne que plus de valeur à mes yeux. On attendrait en effet vainement un écho convergent de ce côté-ci des montagnes !

Diégo Mané